作者:admin???發(fā)布時(shí)間:2019-01-08 02:18 ????瀏覽:1282

答案是肯定的,而且現(xiàn)在很多都是使用水坑養(yǎng)殖,并沒(méi)有建設(shè)專用的養(yǎng)殖魚(yú)塘,沒(méi)有規(guī)模化,個(gè)人養(yǎng)殖客戶比較多。

如果魚(yú)塘能經(jīng)常清淤,那么水質(zhì)則要相對(duì)好一些,好處就是養(yǎng)殖的魚(yú)類病情況也會(huì)少很多,有的客戶給我們聊養(yǎng)殖時(shí)說(shuō)過(guò),夏天清淤曬塘,別的苗場(chǎng)的種魚(yú)一年繁殖兩次,但是他的則可以一年繁殖三次,雖天數(shù)是一樣的,但是,收入會(huì)相應(yīng)增加。

再如新挖的魚(yú)塘,土壤兩三米以下,微生物稀少,較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都難以把水肥起來(lái);

又如一些水泥硬化的魚(yú)苗池,水質(zhì)相對(duì)更難調(diào)控,穩(wěn)定性會(huì)更差。魚(yú)塘長(zhǎng)期投料,水質(zhì)透明度差,底質(zhì)更容易,像一米多水深的精養(yǎng)塘,不能定期的調(diào)水改底,魚(yú)病多發(fā),所以需要用到增氧機(jī)來(lái)從底部增氧來(lái)活水,減少沉淀物,微孔曝氣增氧機(jī)的好處可以參考此文,這里不介紹。

這些都說(shuō)明底質(zhì)與水質(zhì)相互影響,關(guān)系密切。透明度過(guò)低近期是投料高峰期,飼料投入量大,很多養(yǎng)殖水域出現(xiàn)了水面一層漂浮物,有綠色的、褐色的,各種顏色都有,大多都是水體中有機(jī)質(zhì)過(guò)多,藻類豐長(zhǎng)過(guò)剩老化,超出了水體中花白鰱濾食藻類的能力,富營(yíng)養(yǎng)化造成。

這種情況下累計(jì),受到重力的影響,大量的漂浮在水體中的有機(jī)物,在沒(méi)有被分解的情況下,就會(huì)沉積在水底,造成底質(zhì)變差,越是水質(zhì)差的養(yǎng)殖水體,底質(zhì)越差,越容易酸化,治療魚(yú)病時(shí),首當(dāng)其沖就是改底。

因?yàn)榈踪|(zhì)是細(xì)菌最為集中的區(qū)域,其次就是結(jié)合外用消毒。如果鯉鯽魚(yú)、花白鰱都在發(fā)生疾病,如用硫制疫殺、混養(yǎng)暴血爛鰓停連用兩次最好。

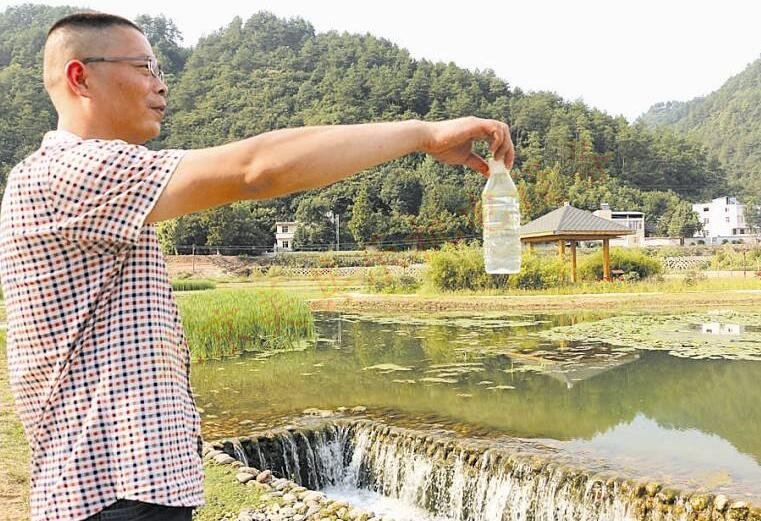

調(diào)水改底周期并沒(méi)有特別的規(guī)定,因?yàn)槊總€(gè)魚(yú)塘的情況不一樣,所以投入的頻率也不盡相同,但都有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)可以參考,那就是透明度。長(zhǎng)期保持水質(zhì)透明度在30厘米以上,通過(guò)補(bǔ)充芽孢桿菌,讓水面沒(méi)有油膜,當(dāng)水質(zhì)變好后,底質(zhì)改善的壓力也會(huì)減少,發(fā)病也會(huì)相對(duì)減少。

最近遇到好多因?yàn)榍岸螘r(shí)間天氣不好,水質(zhì)調(diào)節(jié)沒(méi)跟上,死魚(yú)不斷,這個(gè)時(shí)候既要對(duì)病原菌的抑制和殺滅,同時(shí)也要改善養(yǎng)殖環(huán)境,在消毒與調(diào)水上難以兼顧。

使用技巧

使用技巧